第八十八番結願所大窪寺のスペシャルルート The 88th Applicant’s Office Okuboji Special Route

第八十八番結願所の大窪寺へは、通常は八十七番長尾寺からコミュニティバスか、その道路沿いの遍路道を辿りますが、最短で2時間、ゆっくり歩いて3~4時間あれば、大窪寺の北にそびえる山越えのルートを行けます。その頂上の女体山からは、高松市街や屋島、五剣山を見下ろせるだけでなく、青々とした瀬戸内海の島々も望むことができて絶景です。最終札所の思い出をより強く刻むことができるでしょう。

To get to Okubo-ji Temple, No. 88 Yugansho, you can usually take a community bus from No. 87 Nagao-ji Temple or follow the pilgrim road along the road, but it takes 2 hours at the shortest, and 3-4 hours if you walk slowly. If so, you can take the route over the mountain that rises to the north of Okubo-ji Temple. From the top of Mt. Nyotai, you can not only look down on the city of Takamatsu, Yashima, and Mt. You will be able to engrave the memories of the final temple more strongly.

今回は、大窪寺までコミュニティバスで行き、参拝したあとに背後の山を直登、女体山で絶景を眺め、前方の前山へ降りて帰路のバス停まで下るルートをご紹介します。

This time, we will take you to Okubo-ji Temple by community bus, and after visiting the temple, climb directly up the mountain behind it, take in the spectacular view from Mt.

If you do your best for 15 minutes, you will reach the observatory overlooking the area around Okuboji Temple.

If you go up a little bit, you will find a branch to Okunoin, turn right and climb up.

After climbing for 10 minutes, I reached the same altitude as the ridge road I was aiming for.

I arrived at the forest road on the ridge road

It is the last climb after crossing the forest road for another 5 minutes.

I arrived at the resting place at the top of the Nyotai mountaintop

ummit of Nyotai, and from the rocky ridge ahead, you can see the Seto Inland Sea. There is no haze in the season from February to March when steam does not rise above the ground, so the sea looks deep blue, which is a superb view.

You can see Yashima (84th Yashima Temple), Gokenzan (85th Yaguriji Temple), and beyond Yashima Dannoura, the art island of Teshima.

Sanuki Fuji, which looks like Omusubi Mountain, also sticks its head out to the west.

You can also see Shodoshima Island in front of you on the right.

時間のある方はそこまで歩いて地元産品を買い求めて、2時間に1本のバスの時間を待つといいでしょう。Now, let’s go down to this village. Maeyama Dam can be seen in the distance, and Roadside Station Nagao is on the left.

If you have time, you can walk there to buy local products and wait for the bus that runs every two hours.

After descending the steep slope of the rocky ridge for a few minutes and looking back at the way you came down, the rocky ridge looks like the bellows of a dragon. I see, I imagine that Kobo Daishi climbed here and headed for 88th. It’s hard to tell if you’re just walking along the pilgrimage road, but if you take this mountain-crossing route to Okubo-ji Temple, you’ll realize that this is the trail for ascetics.

Because this mountain road is a valley, many camellias grow naturally.

Join the forest road that continues from the ridge road and branch to the shortest mountain road.

This is the end of the mountain road, and from here we will go down the forest road.

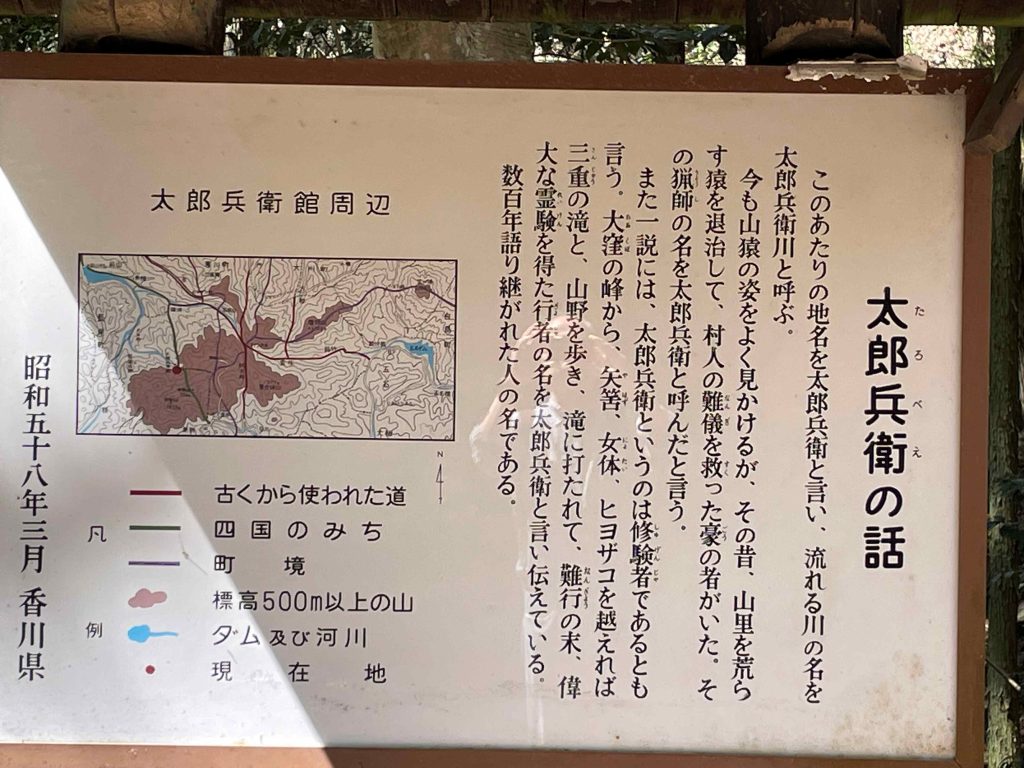

There used to be a training center for the Faculty of Agriculture, Kagawa University, called Tarobeikan, but it is now closed.

If you go down the forest road, you will find the entrance to Napping Castle. This was the residence of the Samukawa clan who ruled Higashikagawa, and it was an impregnable castle because it was built on a steep mountain. However, it was attacked by the Chosokabe clan, the leader of Shikoku during the Warring States period, and finally fell. At that time, it is said that the lord of Samukawa was taking a nap on top of a large cherry tree in Yamagami Castle, so it was called ‘Nap Castle’, and the cherry blossoms that bloom on Shiroyama in a slightly earlier season than at the foot of the mountain were called ‘Nap cherry blossoms’. That’s right. However, it is said that he was actually just trying to hide on top of the cherry tree after being attacked by an enemy. If you climb a steep hill from this entrance for 10 minutes, you can reach the castle ruins on the mountaintop. When the weather is nice, I want to bring a beer and enjoy cherry blossom viewing from the top of the mountain overlooking the Seto Inland Sea.

Looking up at Nap Castle from the forest road five minutes down, not only has the cherry blossom season passed for about ten days, but the cedars that have been planted have eroded, and Nap Castle, which used to be a mountain of cherry blossoms, is a disappointing view. increase.

Maeyama Village with a very nostalgic atmosphere

Take the bus route to Okubo-ji Temple. There is a “Sanno bus stop” 200 meters down this road.

I was able to get on the community bus that came down at 14:00 from Okuboji Temple.

Arrive at JR Zoda Station It takes about 2 and a half hours to climb the mountain, starting at 11:00. In addition, you can enjoy the nostalgic atmosphere while enjoying the spring flowers at the legendary Kokubo (the original location of Okubo Temple), which is said to have been founded by Gyoki; rice field. At Michi-no-Eki Nagao, you can buy local products, and at the pilgrim center across the street, you can leisurely wait for your return bus. Please try the hidden pilgrimage road to the 88th Okubo Temple.